조각이든, 그림이든, 공간이든, 영상이든 그 무엇이든 간에 작품이라는 것은 작가가 만들어내는 결과값이다. 작가들은 생각하고, 움직이면서 계속해서 무언가를 만들어나간다. 작품을 만들면서 나는 내가 프린터가 된 기분이었다. 끊임없이 결과값을 뽑아낸다. 쌓여가는 결과물 중에서 가장 마음에 드는 것을 두고 나머지는 폐기한다. 남은 것들은 작품이라는 이름으로 사람들 앞에 공개된다.

작품을 만들어내는 행위는 대부분 경험에서부터 시작된다. 경험이라는 것은 현실에서만 만들어지는 것일까? 인간의 공감능력은 간접 체험이라는 훌륭한 단어를 만들어냈다. 현실이 아니더라도 충분히 영향력을 가지게 되는 것이다. 그러니까, 우리는 비현실에서도 충분히 어떤 경험을 느낄 수 있다.

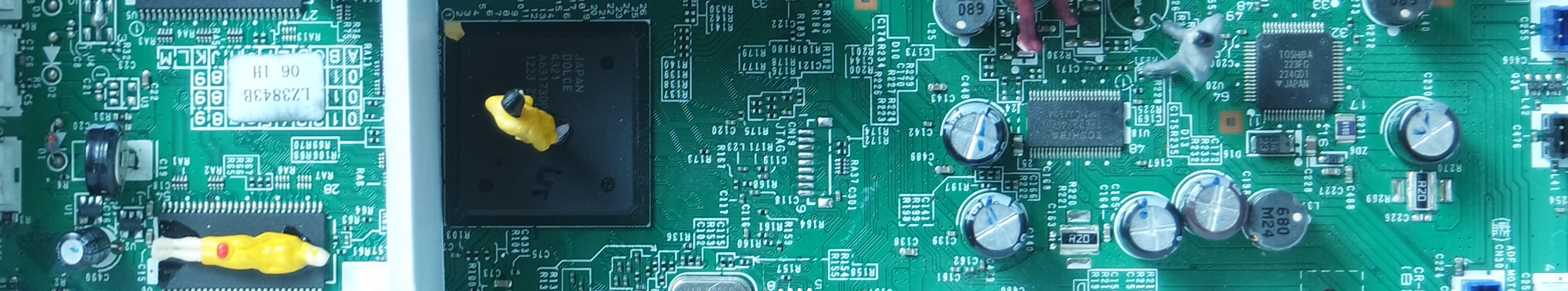

나의 작업은 비현실을 만들어내는 장치들로부터 시작된다. 순간의 이미지를 담아내어 데이터로 저장할 수 있는 카메라, 공간의 제약 없이 사람들과 소통할 수 있도록 만들어진 스마트폰, 가상의 이미지를 만들어내기 위한 컴퓨터와 프로그램들과 같이 비현실로 나를 이끌 수 있는 기기들로 구성된다. 나는 기술들을 사용하면서 느끼는 현실과 다른 것들, 만들어진 세상과 만들어낸 세상 등 기술에서 뻗어나오는 보정된 결과들이 마음에 들었다. 현실과 다른 환상적인 것, 왜곡적인 것들은 사람들에게 새로운 세상을 보여주었다.

이들은 어떤 것을 보여줄 수 있을까? 간단하게는 포토샵으로 보정한 얼굴이 있을 것이고, chatGPT를 이용하여 글을 쓸 수도, 감정을 나눌 수도 있을 것이다. SNS를 이용하여 시간과 공간에 제약을 받지 않는 소통도 가능하다. 기술은 발전해가고, 사람들은 이에 적응하며 더 편리한 방법을 찾아 변화한다. 그러나 무언가를 사용하기 위해서는 대가가 필요한 법. 우리가 사용하는 기술들은 어떤 대가를 지불하고 있는 것일까?

사람들의 소통도 실시간으로 변화한다. 또한 과거의 기록을 현재의 감정으로 받아들일 수도 있고, 현재의 시점에서 피드백 또한 가능하다. 다르게 생각해보면 우리는 많은 기록을 데이터로 남기고 있는 것이다. 과연 이것이 맞는 선택인가? 이 데이터들을 타인이 찾아내어 악용할 수도 있다. 우리는 모든 흔적을 남기고, 이 흔적들은 감시당할 가능성을 늘 열어두어야 한다.

비현실이 현실과 다르게 느껴지기 위해서는 데이터가 필요하다. 알파벳 하나하나가 모여서 공간을 만들어낸다. 직접 들어가서 발을 디디고 서는 현실의 공간이 아닌, 가상의 설명하기 어려운 무언가를 말이다. 이 가상은 실체가 존재하는 것일까? 데이터가 존재한다는 건, 하드웨어가 없다면 성립할 수 없는 말이 아닌가? 사실은 데이터 자체가 허상인 것이고, 우리는 아무것도 없는 허공을 조작하고 있는 것은 아닐까?

기술이 발전되면서 사람들의 인식 범위도 넓어졌다. 그러나 그들의 인식 범위는 기기들에서 나오는, 제공된 결과에서 벗어나지 않다. 아니, 벗어나고 싶지 않아한다. 기기를 통해서 볼 수 있는 보정된 결과들은 비현실성을 품고 있어서 초라한 현실과 비교되기 때문이다. 만들어진 세상은 그들을 행복한 상상에 머물 수 있도록 한다.

나는 보정되지 않은 현실을 바라보고자 한다. 만들어진 세상은 우리에게 어떤 영향을 끼칠까? 기술이 발전하는 과정을 마냥 긍정적으로 바라보아야 하는 것일까? 이런 세상을 파고들어 부정적인 부분을 드러내는 것이 과연 맞는 일일까? 그저 사회부적응자의 불평은 아닐까? 급격하게 발전하는 사회를 긍정적으로 받아들이지 못하고 음모론을 퍼트리고 있는 사람은 아닐까?